社長と幹部の創造力を増強する!

道具としての「生成AI」

基本からChat GPTとデジタルマーケティングまで

2024年12月6日(金)

教材

ハンズオンの説明や、おすすめのサービスへのリンク、コピー&ペーストして使えるプロンプト集、使い方のコツ、参考資料など

参考資料

外部の参考資料リスト。最新情報はお問い合わせください。

中小企業のための『生成AI』活用入門ガイド

これから生成AIを活用したい経営者・従業員向けに基礎知識や活用事例をわかりやすく解説

AIと著作権の関係等について

文化庁と内閣府が2023年5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」

AI事業者ガイドライン

経済産業省と総務省は、「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました

コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック

「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」を公表しました (METI/経済産業省)

生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方

~変革のための生成AIへの向き合い方~ を取りまとめました (METI/経済産業省)

生成AIの利用ガイドライン

組織がスムーズに導入できるように、利用ガイドラインのひな形を策定し、公開(一般社団法人日本ディープラーニング協会)

振り返り

Retrospective

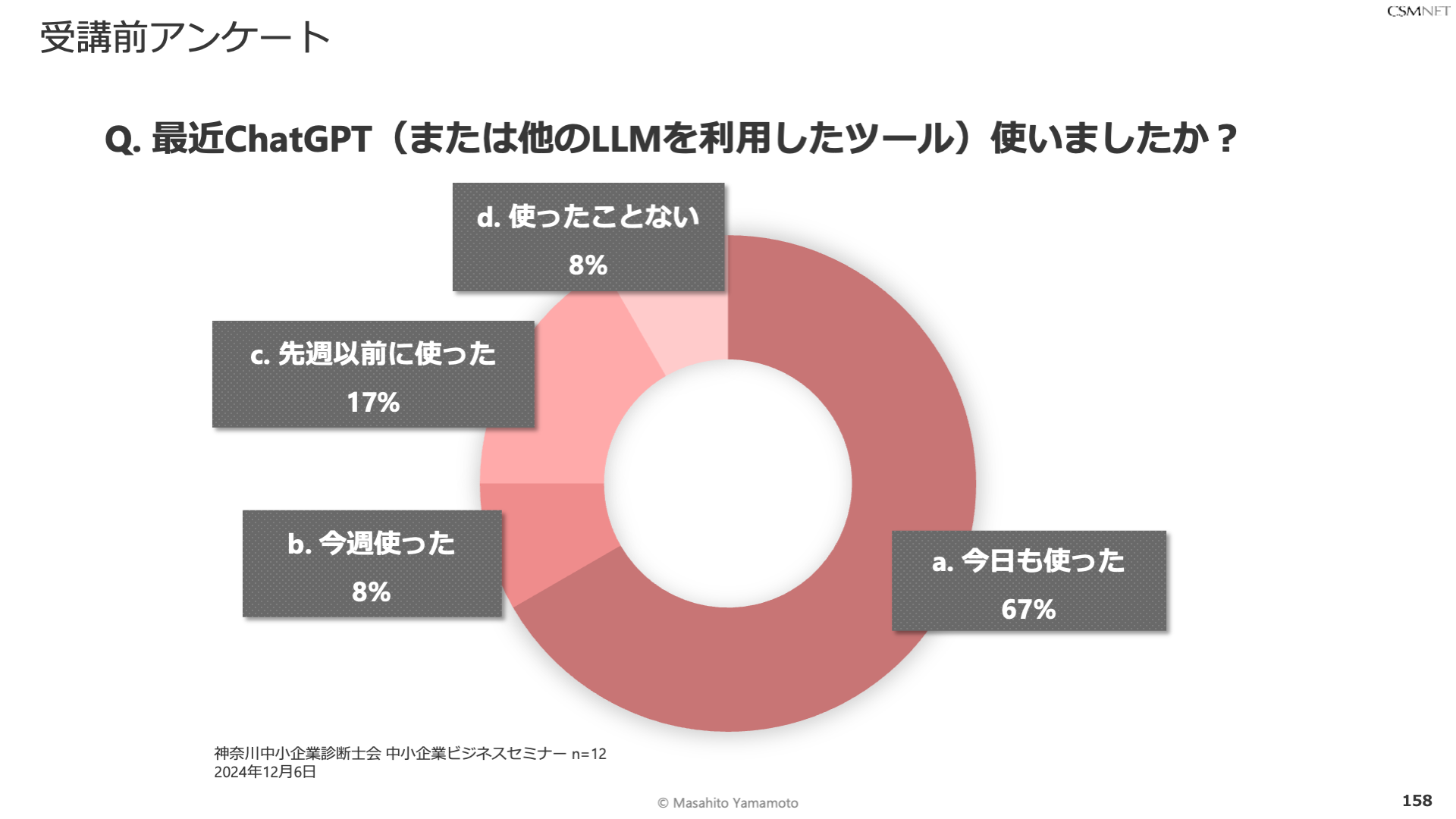

受講前アンケート

セミナー冒頭に受講者のみなさんにお聞きした「生成AI」使用状況アンケートの結果です。「今日も使った」方々が3分の2、「今週使った」という方々まで含めると4分の3。多くの方々が日常的に使っている様子がうかがえます。一方「先週以前に使った」という方が17%。試してみたことはあるものの「うまく使えている気がしなくてやめてしまった」という方かもしれません。

本セミナーでは、「『生成AI』がうまく動かないのはあなたのせいではなく、そもそもそういう仕組みの技術だからかも」という解説をしました。基本的な仕組みをざっくり理解して使えば自信を持って使えます。

今後の最新情報へのアップデートや、続編セミナー、社内展開、自社ビジネスでの活用支援などにも、別途ご対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ご質問

セミナーでいただいたご質問と回答です。

“デモいただいた様に文章作成やアイデア出しなど

いわゆる「知的雑用」が生成AIでできるようになりました。

世間の大企業にはこうした知的雑用をしているホワイトカラーの社員が沢山いると思いますが、今後このような人たちはどうなってしまうのでしょうか。

私は大学へ進学することの意味はどんどん薄れると思いますが、どうお考えですか。”

回答

ホワイトカラーの「知的雑用」の中に、世の中で常識として多く言われていることをかき集め、文法的に正しい文章にしたため、指定された文字数に削ったり水増ししたり、綺麗な見栄えを整えたりする努力が評価されるような仕事があります。たとえば補助金を出す役所や社内のお偉いさんに対して、単に敬意を表することだけを目的とするような努力で、やっている当人たちが実は他の誰の役にも立っていないことを知っているような仕事です。

このような仕事はいわゆる『生成AI』の方が上手にこなす可能性があります。したがって仕事の価値も下がるはずです。少なくとも「知的」な、ひとならではの仕事とは見なされなくなるでしょう。世界が変化する中で、もし同じ仕事のやり方に固執するようでは、同僚に対する競争優位はなくなり、競争上の劣位にまわるかもしれません。

もし大学教育が、産業革命の時代に日本で求められたような「工場の流れ作業の生産ラインで真面目に働く労働者」や「多数の労働者を効率的に管理する管理者」を育成する教育のままなのだとすれば、そのようなサービスだけを提供するような学校はやはり競争劣位になるだろうと思います。

同時にそれはそれはサービスを提供する側だけの問題ではなく、教育の機会を利用して学ぶ側の問題でもあります。世界の変化も、自分自身の人生の変化も含め、変化する環境の中で新しい挑戦を続ける。主体的に新しいことを学ぶ。そういうひとや会社が競争優位を得るのではないでしょうか。大学生も、社会人のリスキリングも、社内の人材開発に取り組む会社の組織学習も、どれもそうだと思います。変化の中で新しい価値を生み出す人や会社であり続けられるように、創造力を増強するために、これからも意義あることを主体的に学んでいきたいですね。

“企業向け説明を行っているとのこと、どのような内容で行われているかを知りたいです。”

回答

まず会社の状況とお考えをお聞きしてから、お抱えの問題を解決して課題を達成するための、専用にカスタマイズした内容でご説明しています。

よい道具を手に入れたとき、使うことが目的化してしまう方もいらっしゃいます。よい金槌を手に入れると全てが釘に見えてなんでも叩きたくなる、というのは無理もない面もあります。とはいえいわゆる「生成AI」は、安易に信じ込んですべて丸写しでうまくいくような道具ではありません。従業員の方々が鵜呑みにして使うようでは会社に悪いインパクトを与えます。そもそもどういう仕組みで動く技術なのか、まず道具としての本質をご理解いただくことが有効です。

「使うことが目的でなく経営のために使うから」「御社の経営には御社の事情があるから」「技術と環境がものすごく変化しているから」スクラムを組んで進みましょう。続編のセミナーに加え、個別研究会や、社内勉強会のファシリテーションにもご対応します。会社固有の経営課題に対する個別対応のアプローチは事例ページの資料でもご紹介しています。